Ces propositions sont présentées dans un gabarit commun pour plus de facilité. Dans certains cas, un lien renvoie vers des ressources associées à la proposition.

Activité de type 180s sur l’évolution

| Professeur concepteur | Nom de l’enseignant : Antonio CHAPEIRA |

| Type d’activité | X Ludification X Histoire des sciences X Numérique |

| Notions du B.O construites | L’évolution comme grille de lecture du monde Les concepts de biologie évolutive ont une large portée explicative, présentée ici à travers plusieurs exemples. Ils permettent de comprendre l’anatomie comme le résultat d’une longue histoire évolutive, faite d’adaptations, de hasard, de contingences et de compromis |

| Compétences développées | Présentation à l’oral préparatoire au grand oral Saisie des informations et les synthétiser à partir d’articles scientifiques |

| Niveau concerné | Tle Ens scientifique |

| Planning | Ex : 2 séances espacée d’une semaine |

| Durée | Ex : 2 x 1heures |

| Format | Ex : classe de 30 avec 8 groupes |

| Objectifs du dispositif |

|---|

| En groupe faite une synthèse des documents pour une présentation en 180s 1ère heure : Écriture d’une synthèse des documents + 3 questions pour le QCU Gpe 1 : Comment l’apparente complexité de l’œil peut-elle être expliquée par des processus évolutifs ? Gpe 2 : Comment les contraintes de construction sont à l’origine du téton masculin ? Gpe 3 : L’absence de dents de sagesse est-elle une régression évolutive ? Gpe 4 : Comment expliquer que certains caractères anatomiques paraissent peu performants pour remplir leur fonction ? Le cas du nerf laryngé. Gpe 5 : Comment expliquer que certains caractères anatomiques paraissent peu performants pour remplir leur fonction ? Le cas du dilemme obstétrical Gpe 6 : En quoi les connaissances des mécanismes évolutifs peuvent aider les humains à lutter contre l’antibiorésistance ? Gpe 7 : Quels sont les impacts du surpâturage bovins sur la biodiversité ? Gpe 8 : Quels sont les impacts de l’utilisation des pesticides sur la biodiversité ? En fin de cours 1 élève tiré au sort pour être coaché par les autres élèves du groupe 2ème heure ; Présentation orales de 180s avec les modalités du grand oral (notes sur papiers autorisé) - Retour évaluatif avec la grille d’évaluation du grand oral fait ensemble + en fin de cours QCU individuel sur école directe (autre options demander aux élèves de s’enregistrer à la fin de la première heure ) |

| Matériels/Aménagement de salle Salle en îlots et utilisation d’ordinateur portable pour accéder aux ressources complémentaires (au moins 1 par groupe) + téléphones pour QCU individuel en fin de cours Intérêts – Pour les élèves (motivation, implication, coopération, autonomie, mutualisation …) et préparation au grand oral – Pour le professeur (observateur, accompagnateur, régulateur, …) : une Couverture du programme en 2h L’ Evaluation est formative pour la préparation au grand oral et sommative avec le QCU de fin de cours. Points de vigilance Les groupes hétérogènes sont déjà stabilisés ce qui fait qu’il ont de bonnes habitudes de travail On peut ainsi laisser le sort choisir les élèves. Mais on peut aussi choisir le élèves pour qui l’exercice oral sera la plus profitable Pour faire le QCU choisir 2 questions sur les 3 proposées pour une durée de 5 à 7 min Les corpus documentaires sont de difficultés variable , ce qui permet de les attribuer en fonction du niveau des groupes. |

| Ressources |

| Sur Padlet : https://padlet.com/chapeira/180sdoc |

Activités type journal télévisé

La diversité non génétique du vivant

| Professeur concepteur | Aurélie Hurpin (d’après une idée de Marie Crouzet) |

| Type d’activité | Travail en groupe puis présentation orale et mise en commun |

| Notions du B.O construites | Associations non héréditaires, phénotype étendu, transmission et évolution culturelle |

| Compétences développées | Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre / Pratiquer des langages |

| Niveau concerné | Spécialité SVT Tale |

| Planning | 2 séances continues de 2h |

| Durée | 4h |

| Format | 5 Groupes de 5 (à adapter) |

| Objectifs du dispositif |

|---|

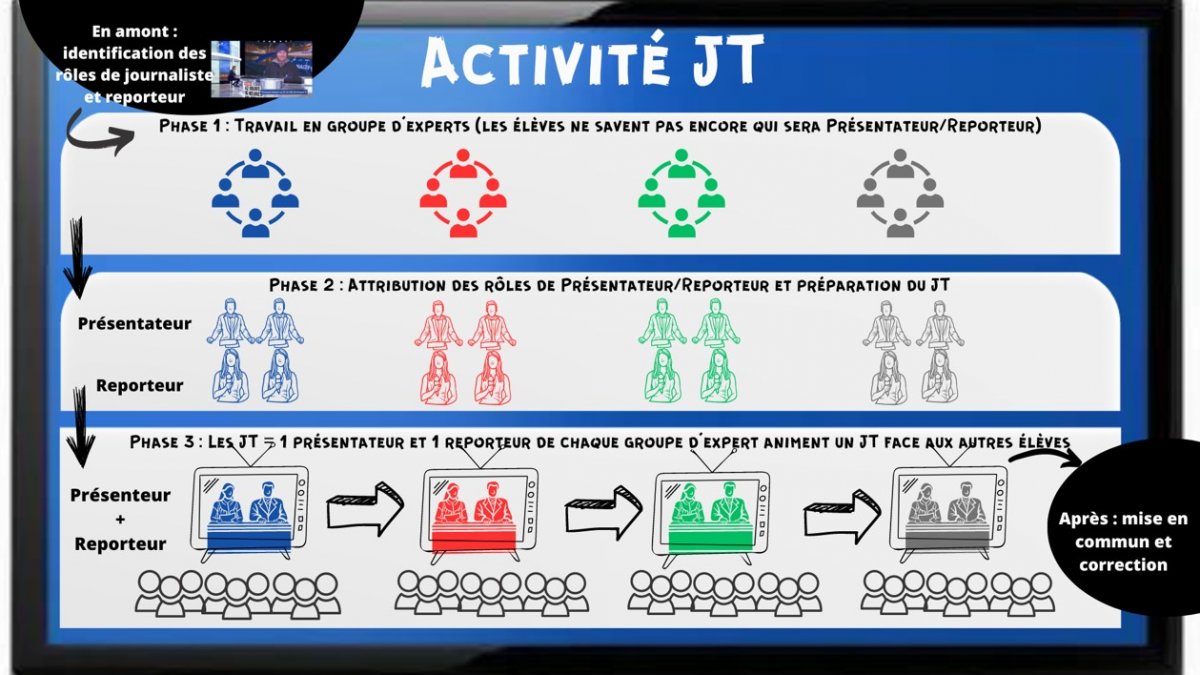

| Séance 1 →En amont : A partir d’un extrait de JT, identifier les rôles du présentateur, du reporteur et de l’expert (5 min) →Phase 1 : Travail en groupe d’experts sur un aspect de la diversification non génétique (45 min) :

|

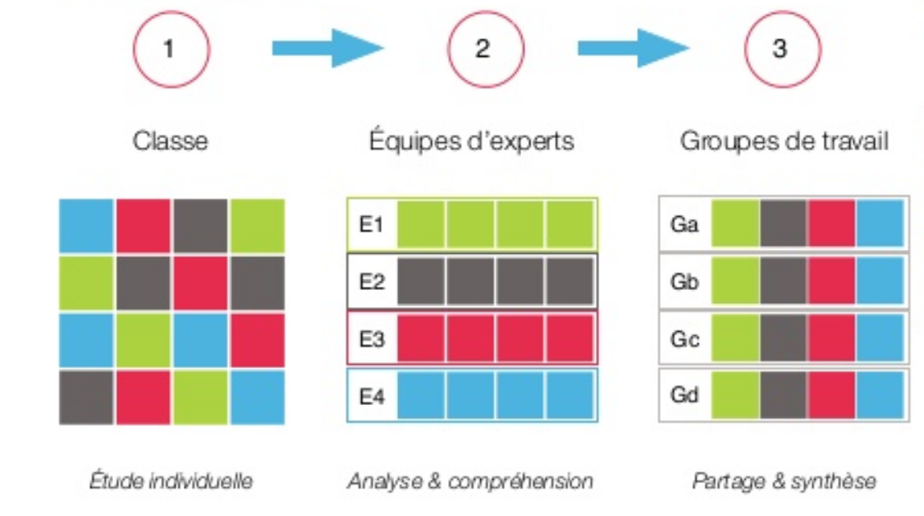

| Organigramme et illustration du dispositif |

| Matériels / Aménagement de salle Salle : à aménager en îlots, prévoir 2 tableaux blancs (ou un tableau blanc et un autre support) Prévoir pions/cartes pour tirage au sort des rôles Expert / Présentateur / Reporteur Intérêts

|

| Exemples de Ressources |

|

La domestication (Th2A4)

| Professeur concepteur | Nina Michel-Lauret (d’après une idée de Marie Crouzet) |

| Type d’activité | Travail en groupe puis présentation orale à la manière d’un journal télévisé |

| Notions du B.O construites | Th2A-4 La domestication des plantes Sélection empirique ; sélection programmée (hybridation) ; biotechnologies (transgénèse et CRISPR-Cas-9) ; Conséquences de la domestication sur les plantes ; conséquences de la domestication sur les populations humaines |

| Compétences développées | Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre / Pratiquer des langages |

| Niveau concerné | Spécialité SVT Tle |

| Planning | 1 séance de 2h |

| Durée | 2h divisées en 5 moments/phases |

| Format | 4 Groupes de 4 (à adapter) |

| Objectifs du dispositif |

|---|

|

| Organigramme et illustration du dispositif |

| Matériels / Aménagement de salle Salle : à aménager en 4 îlots Prévoir pions/cartes pour tirage au sort des rôles de Présentateur/Reporteur Intérêts

|

| Exemples de Ressources |

|

Activité de type Kermesse sur « les mécanismes non génétiques qui contribuent la diversité »

| Professeur concepteur | Nom de l’enseignant : Nina Michel-Lauret |

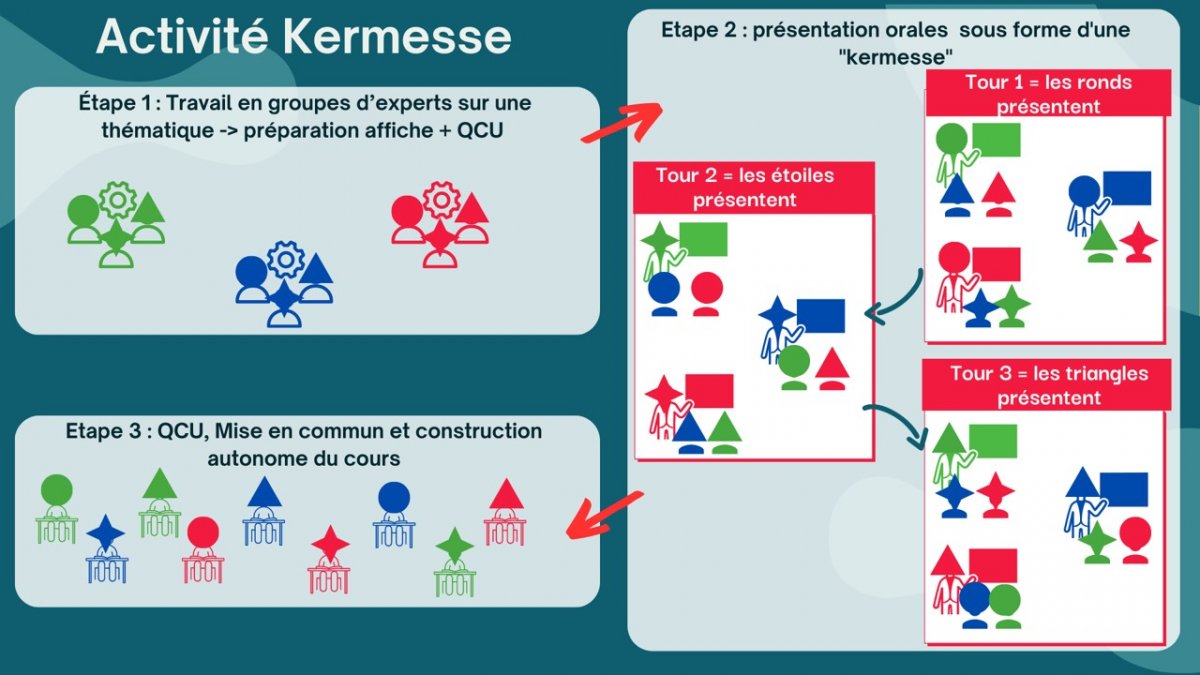

| Type d’activité | Travail autonome en groupe puis présentation orale sous la forme d’une « kermesse » |

| Notions du B.O construites | Th1A-4 D’autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant Association non héréditaires (pathogènes, symbiotes, microbiote acquis) ; recrutement de composants inertes du milieu qui modulent le phénotype (constructions, parures,…) ; comportements acquis transmissibles par apprentissage (chant, des oiseaux, utilisation outils, culture,…) |

| Compétences développées | Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre /Pratiquer des langages |

| Niveau concerné | Tle spécialité SVT |

| Planning | 2 séances de 2h |

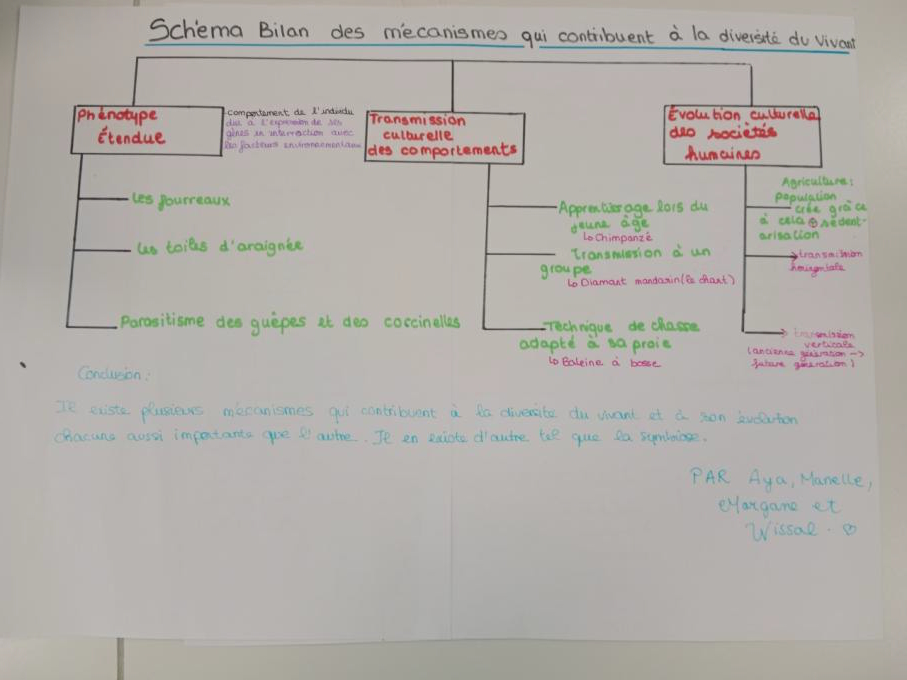

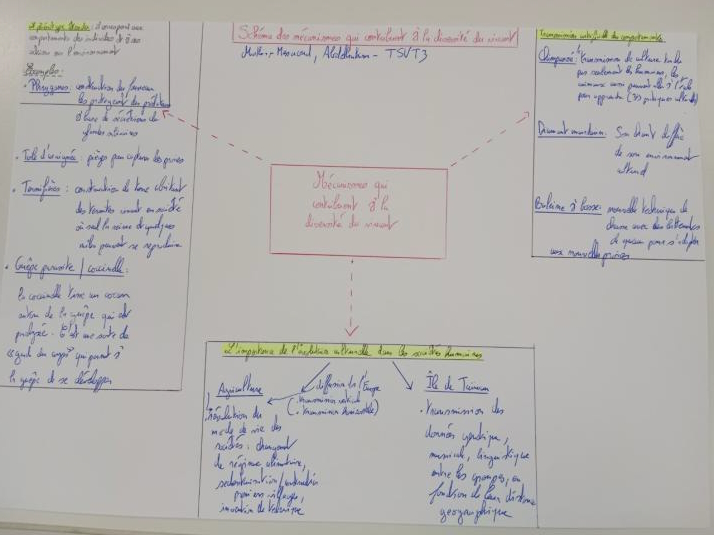

| Durée | Séance 1= préparation de l’affiche et du QCU en groupe d’experts Séance 2= présentation orale des groupes d’experts sous la forme dune “kermesse” + mise au propre de la prise de note et construction d’une carte mentale + évaluation QCU |

| Format | Ex :2*3 groupes de 3/4 (adaptables) |

| Objectifs du dispositif |

|---|

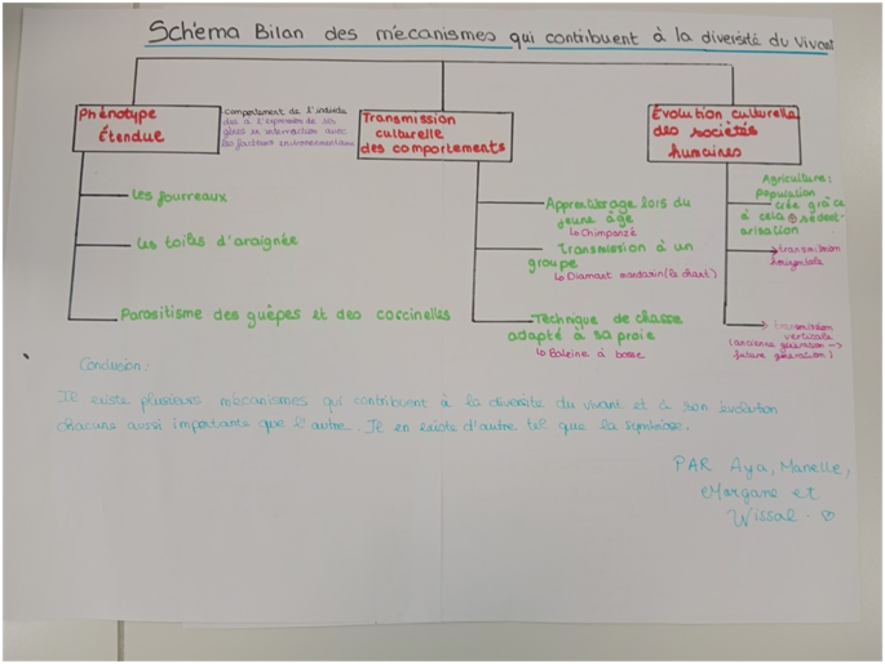

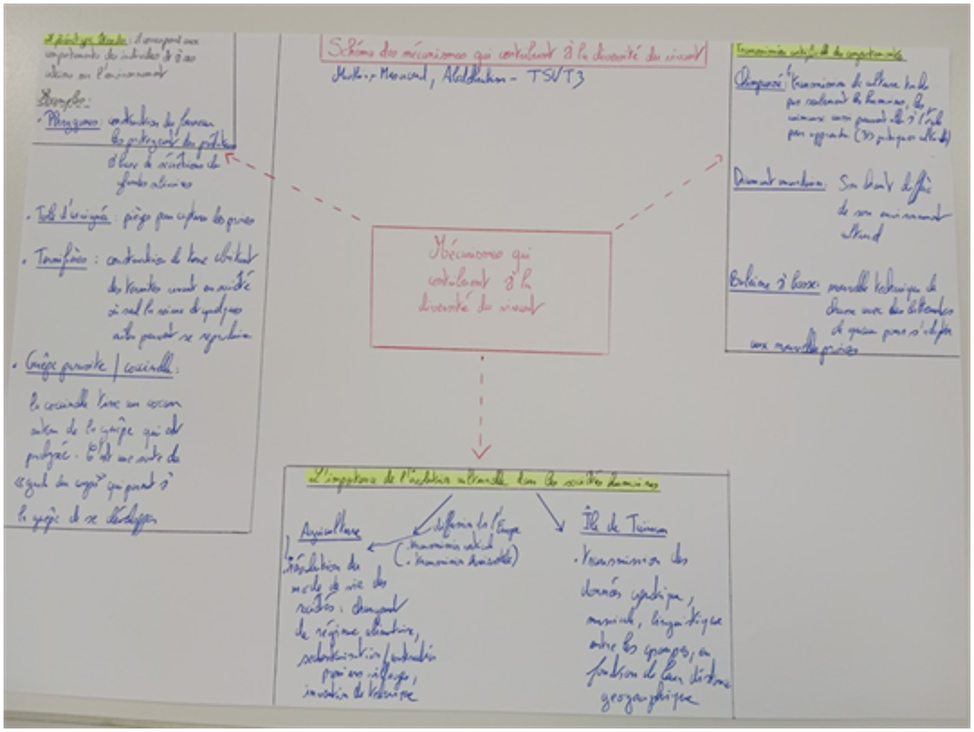

| Séance 1 = Etape 1, durée 2h : Travail en groupe, réalisation d’une affiche + d’un QCU évaluatif de 5 questions Les élèves travaillent en groupe sur un sujet. Ils étudient des documents mis à leur disposition et réalisent une affiche présentant leurs exemples et qui servira de support à une présentation orale de 5 minutes. Réalisation en sus d’un QCU à destination des élèves pour évaluer leur compréhension de l’oral.

|

| Organigramme et illustration du dispositif (Différentes modalités sont envisageables en fonction du nombre de groupes et d’élèves par groupe) |

Matériels / Aménagement de salle

|

| Ressources |

Experts A = Diversification du vivant par association entre individus :

|

Activité de type Podcast « Gérer son stress »

| Professeur concepteur | ROMERO LE GAD Chloé | |

| Type d’activité | oralité | |

| Notions du B.O construites | Th3-C2 L’organisme débordé dans ses capacités d’adaptation | |

| Compétences développées | S’approprier une problématique, identifier les connaissances associées. Mobiliser des connaissances, les organiser et les exposer. Communiquer à l’oral en utilisant un langage rigoureux. Adopter un comportement éthique et responsable : Argumenter des choix en matière de santé et d’environnement en prenant en compte des arguments scientifiques. | |

| Niveau concerné | Terminale SPE | |

| Planning | 1 séance de 2 heures | |

| Durée | Phase 1 : Etude de documents : 1H Phase 2 : Préparation de l’enregistrement : 20 minutes Phase 3 : Mise en commun : 40 minutes | |

| Format | Phase 1 et 2 : en binôme Phase 3 : collective | |

| Objectifs du dispositif Contexte : Les élèves de terminale viennent de passer les épreuves écrites de spécialité. Ils sont donc mieux placés que quiconque pour définir le stress et expliquer comment le gérer. Consignes :Pour binôme, étudier des documents permettant de répondre en partie au problème puis enregistrer un podcast.

|

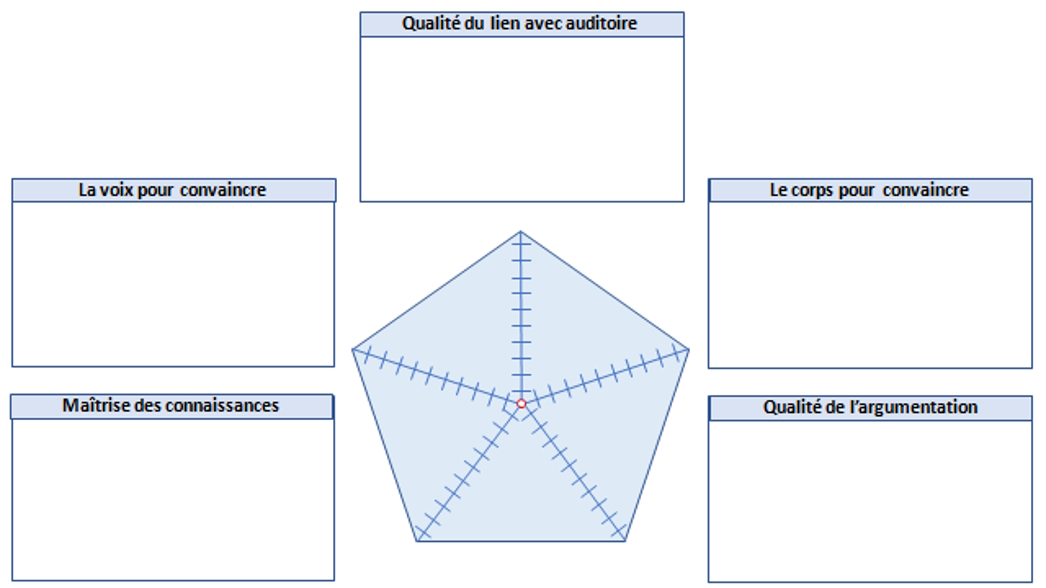

| Qualité et construction de l’argumentation : Raisonnement cohérent et sujet compris. | Discours non argumenté et décousu ou lacunaire. | ||||||

| Extraction des informations complète et pertinente. Bonne mise en relation entre les principales idées. | Exploitation des documents incomplète et/ou peu de mises en relation. | Exploitation des documents satisfaisante. | Trop peu d’exploitation des documents. | ||||

| Bonne qualité d’oral | Oral non maîtrisé | Bonne qualité d’oral | Oral non maîtrisé | Oral clair | Oral non maîtrisé | Oral clair | Oral non maîtrisé |

| 10 9 | 8 | 7 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| Organigramme et illustration du dispositif Exemple de production : exemple de réponse (médicaments) Exemple 2 (médicaments) |

| Matériels/ Aménagement de salle Pour le professeur : Avoir une grille d’évaluation nominative avec chaque compétence liée à la présentation orale pour noter les évolutions de chacun. Intérêts

|

| Ressources |

| Livre Bordas Documents équivalents : les expériences de Weiss Pathologies liées au stress chronique Les effets des benzodiazépines effets des benzodiazépines sur les performances cognitives Youtube : benzodiazépines et récepteurs GABA Beaucoup d’autres ressources sur le site SVT lycée de Vienne |

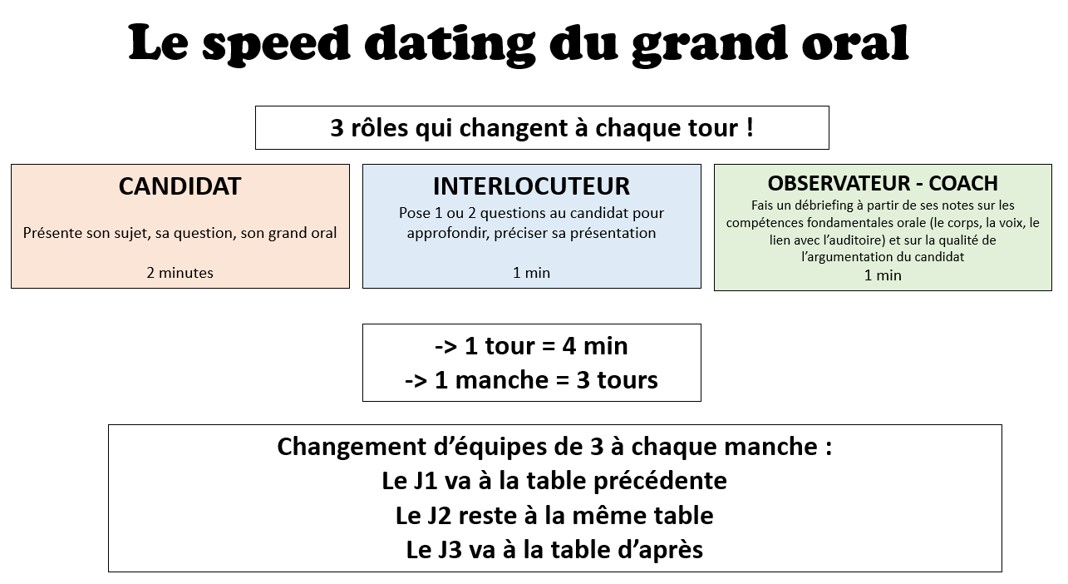

Activité Speed dating du Grand Oral

| Professeur concepteur | Nina Michel-Lauret (d’apès une idée de Cécile Ragot) |

| Type d’activité | Grand oral : Présenter son sujet/sa question ; Présenter une ressource scientifique fiable en lien avec son sujet/sa question ; Présenter son projet post-bac |

| Notions du B.O construites | Questions du grand oral |

| Compétences développées | Pratiquer des langages |

| Niveau concerné | Tle |

| Planning | Ex :à répéter plusieurs fois au cours du 3ème trimestre |

| Durée | Ex :environ 15 minutes par manche -> faire au moins 2 manches à chaque fois |

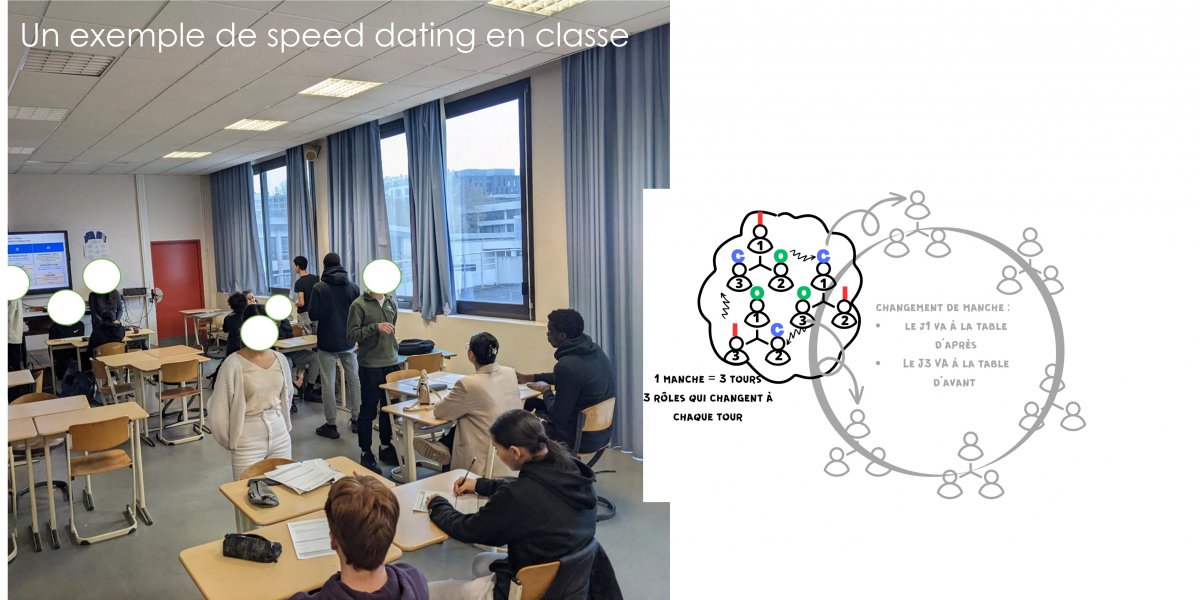

| Format | Ex :Groupes de 3 |

| Objectifs du dispositif |

|---|

Entrainement au grand oral pour :

|

| Matériels/ Aménagement de salle

– Salle avec tables et chaises déplaçables – Préparer des îlots de 3 disposés en 1 grand cercle/rectangle – Chronomètre Intérêts – Les élèves s’entrainent plusieurs fois sur différents aspects du grand oral – Ils présentent à leurs pairs donc ils sont moins stressés que devant toute la classe ou le prof – Ils ont les retours de leurs pairs et peuvent améliorer leur présentation entre chaque manche – Ils s’entrainent à un oral préparé et à un oral spontané – Ils observent, écoutent et questionnent leurs camarades ce qui permet une analyse critique des différentes présentations orales Points de vigilance – Le professeur est maitre du temps à chaque tour – Ne pas hésiter à demander au « candidat » de se mettre debout pour mimer les conditions du GO – Demander aux élèves de s’adresser entre eux comme si l’interlocuteur était un prof membre du jury |

| Ressources |

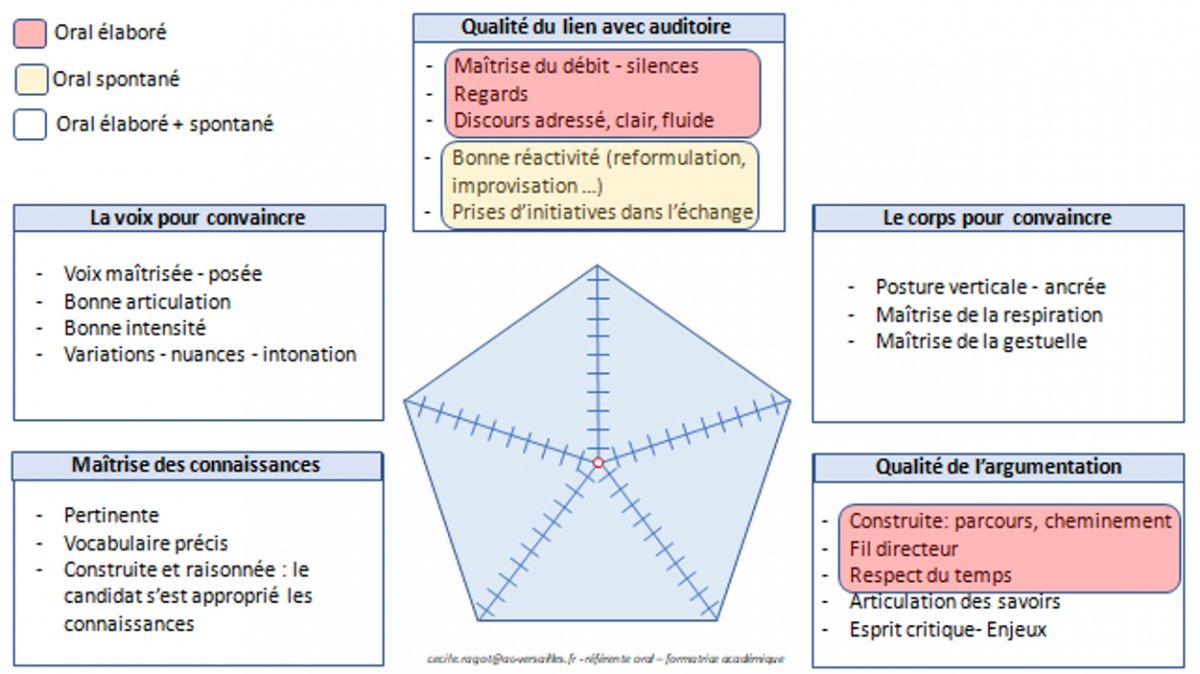

| Grille du Grand oral que l’on peut adapter, simplifier pour les élèves (l’idéal est de construire sa grille d’évaluation avec les élèves, par exemple à partir de l’analyse de vidéos -> genially du grand oral de Cécile Rago |

Activités mobilisant des compétences orales

Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d’actions

| Professeur concepteur | Nom de l’enseignant : Mathilde Chapuis |

| Type d’activité | Travail des compétences orales : groupes d’expert sur un sujet puis passage à l’oral pour faire une synthèse commune. Travail sur la coopération et la communication : réalisation d’une carte mentale |

| Notions du B.O construites | Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d’actions. |

| Compétences développées | Communiquer, savoir s’exprimer à l’oral / Savoir collaborer et coopérer/ Adopter un comportement éthique et responsable |

| Niveau concerné | Terminale spécialité |

| Planning | Ex : 2 séances de 2h |

| Durée | Ex : 4h |

| Format | Ex :Groupe de 3 à plus |

| Objectifs du dispositif | |

| Situation déclenchante : Visualisation du film « Demain » en sortie scolaire Séance 1 : préparation de l’oral + début du passage à l’oral des groupes Répartition de sujets au sein de la classe sous la forme de quelques documents, il y a 7 groupes :

| |

| Matériels/Aménagement de salle Séances 1 et 2 : Salle organisée en ilot de quatre tables pour faciliter les échanges entre les élèves Feuilles A3 pour faire la carte mentale + post it pour placer les idées Accès au tableau Intérêts – Cette activité permet aux élèves de coopérer en autonomie et de mutualiser leurs travaux. – Le professeur adopte une posture d’accompagnateur dans les réflexion et d’évaluateur dans le cadre du passage à l’oral. Evaluations envisagées : oral + qcm de fin de chapitre. Points de vigilance

| |

| Ressources | |

| https://drive.google.com/drive/folders/1Kdwf6n0m1vX0LfKsuD3Aw4ax1D-zDkZy?usp=drive_link Liens possibles avec l’enseignement scientifique de terminale. | |

L’inéluctable évolution des génomes au sein des populations

| Professeur concepteur | ROMERO LE GAD Chloé |

| Type d’activité | oralité |

| Notions du B.O construites | Th1-A3 L’inéluctable évolution des génomes au sein des populations |

| Compétences développées |

|

| Niveau concerné | Terminale SPE |

| Planning | 1séance 2 heures |

| Durée | Phase 1 : Étude de documents : 40 minutes Phase 2 : Équipe d’expert 15 minutes Phase 3 : Construction d’une réponse collective 40 minutes |

| Format | Phase 1 : individuelle Phase 2 : par groupe d’élèves (3 ou 4) ayant étudié le même cas d’étude Phase 3 : en groupe mixte (3 ou 4) pour construire une réponse complète |

| Objectifs du dispositif Contexte :

Voici une mésange bleue et une mésange nonnette en plein vol.

| |

| Matériels/ Aménagement de salle Pour le professeur : Avoir une grille d’évaluation nominative avec chaque compétence liée à la présentation orale pour noter les évolutions de chacun. Évaluation de la production finale par les pairs ou/et par le professeur. | |

| Réaliser une affiche reprenant l’ensemble des informations extraites des trois ateliers | ||||

|---|---|---|---|---|

| Niveau D | Niveau C | Niveau B | Niveau A | |

| Extraire des informations de documents (évaluation par les pairs phase expert)(compris, exact, pertinent et complet) | Peu d’informations pertinentes. | Quelques informations pertinentes mais des oublis. L’ensemble manque de cohérence et laisse penser que le sujet n’est pas compris. | Les informations essentielles sont expliquées. Pas d’oubli majeur. | L’atelier est bien compris et bien expliqué. Des informations très riches et des idées reliées entre elles. |

| Production finale : affiche (complet, exact, pertinent, soigné) (Évaluation professeur) | L’affiche est très incomplète : pas de titre clair, peu d’informations, les documents sont mal présentés. | L’affiche présente des informations intéressantes mais son organisation est confuse et elle est incomplète. | L’affiche claire et organisée qui présente les informations essentielles. | L’affiche est particulièrement élégante et pertinente avec les informations essentielles. |

Intérêts

|

| Ressources |

| Les documents de chaque cas d’étude sont imprimés en couleur et plastifiés. Lien vers les documentshttps://drive.google.com/drive/fold... |

Les autres mécanismes qui contribuent à la diversité du vivant

| Professeur concepteur | ROMERO LE GAD Chloé |

| Type d’activité | oralité |

| Notions du B.O construites | Th1-A4 D’autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant Association non héréditaires (pathogènes, symbiotes, microbiote acquis) ; recrutement de composants inertes du milieu qui modulent le phénotype (constructions, parures,…) ; comportements acquis transmissibles par apprentissage (chant, des oiseaux, utilisation outils, culture,…) |

| Compétences développées |

|

| Niveau concerné | TERMINALE |

| Planning | 1 séance 2 heures |

| Durée |

|

| Format | D’abord en binôme, puis en groupe classe et enfin temps individuel |

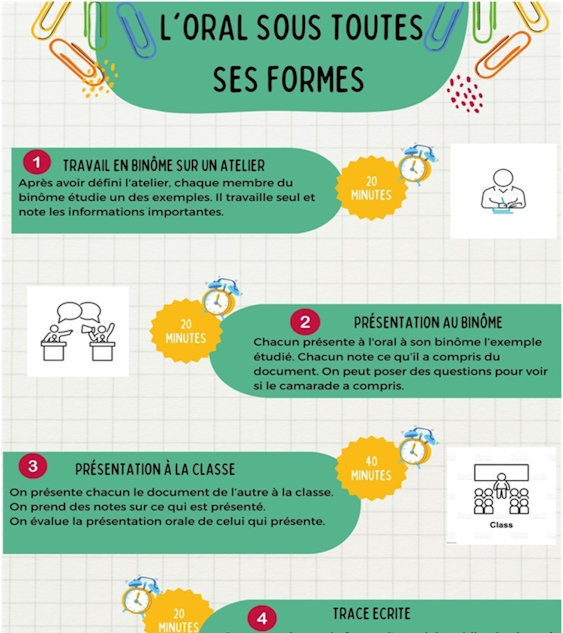

| Objectifs du dispositif Contexte : Les processus de diversification génétique sont responsables d’une transformation permanente des êtres vivants, conduisant à l’évolution de la biodiversité. Cependant d’autres mécanismes y contribuent également. Quelles sont les modalités de diversification des êtres vivants ? Consignes et déroulement : Première étape : (20 minutes) Travail en binôme sur un des 3 ateliers :

|

| Compétence : construire un schéma bilan à partir de l’ensemble des informations présentées | ||||

| Schéma fonctionnel (complet, organisé,soigné, titré) | Niveau D | Niveau C | Niveau B | Niveau A |

| L’ensemble est très incomplet, peu d’informations, pas de titre clair, les liens entre les quelques mots clés ne sont pas établis. | Il manque certains éléments essentiels. L’ensemble n’est pas facile à comprendre à première vue. | L’ensemble est complet mais les liens entre les idées ne sont pas toujours explicités.L’ensemble reste agréable à regarder et un titre explicite le travail. | Tous les mécanismes sont présentés, l’ensemble des mots clés apparait et des liens sont établis entre les idées. Un titre précise le schéma. L’ensemble est propre et agréable à lire | |

Objectifs de formation :

|

| Organigramme & illustration du dispositif En amont un TP permettant d’observer l’association symbiotique algue champignon a été réalisé.

|

| Matériels/ Aménagement de salle

– Penser à scanner les documents pour la phase 3 Intérêts – Pour les élèves : motivation, implication, coopération, autonomie, mutualisation, communication entre pairs. – Pour le professeur : observateur, accompagnateur, Points de vigilance – Les élèves ont déjà eu l’occasion de travailler l’oral et la présentation de leurs travaux. Le professeur peut choisir de faire passer certains élèves pour montrer des points positifs ou pour faire travailler les élèves qui en ont le plus besoin. |

| Ressources |

| Livre Bordas ou Documents pouvant servir à l’activité |