Professeur

- Anne FLORIMOND, lycée Richelieu à Rueil-Malmaison (92)

| LIAISON AVEC LE PROGRAMME | |

|---|---|

| Niveau concerné | Seconde (programme 2019) |

| Partie du programme : | À l’intérieur du thème « Microorganismes et santé », dans le sous-thème : « Microbiote humain et santé » |

| PLACE DANS LA PROGRESSION |

|---|

| Après la mise en évidence de la symbiose entre le microbiote et son hôte. Avant ou après l’étude de la fonction digestive du microbiote. |

| MOTIVATION |

|---|

| Alors que dans leur très grande majorité les expériences réalisées par les immunologistes ne sont pas réalisables au lycée, l’utilisation du numérique est une alternative permettant de reproduire assez fidèlement des expériences. Par l’intermédiaire d’un modèle polyvalent représenté par une « e-souris » avec laquelle différentes interactions sont possibles, l’opportunité est donnée aux élèves de mettre en œuvre une démarche expérimentale complète et rigoureuse, à l’instar de celle pratiquée par les chercheurs. |

| PROBLEME A RESOUDRE |

|---|

| « On veut prouver que le microbiote remplit une fonction immunitaire, en reproduisant une expérimentation réellement menée par des chercheurs. » |

| NOTIONS, SAVOIR-FAIRE, COMPETENCES | |

|---|---|

| Notions | Extraits du Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019 Le microbiote intestinal a un rôle indispensable dans l’immunité |

| Savoir-faire | Sélectionner des informations à partir du réel ou de documents. Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique. Communiquer à plusieurs sur un mur virtuel. |

| Compétences | Pratiquer des démarches scientifiques. Concevoir, créer, réaliser. Communiquer et utiliser le numérique. |

| Cadre de référence des compétences numériques (CRCN) | |

|---|---|

| Communication et collaboration |

|

| Création de contenus |

|

| ACTIVITE | ||

|---|---|---|

| Durée : 1h30 | Coût : 0 euros | Sécurité : RAS |

| Outils numériques et ressources |

|---|

|

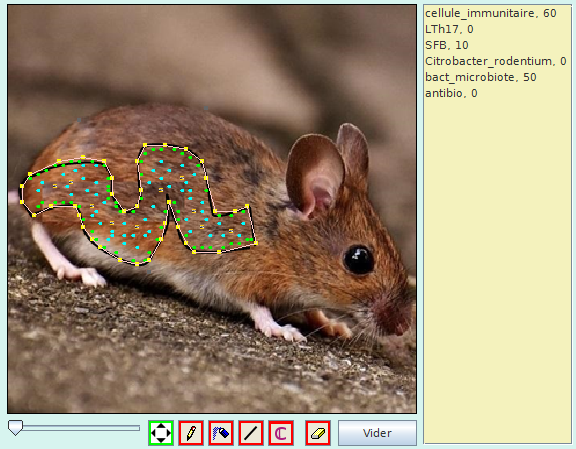

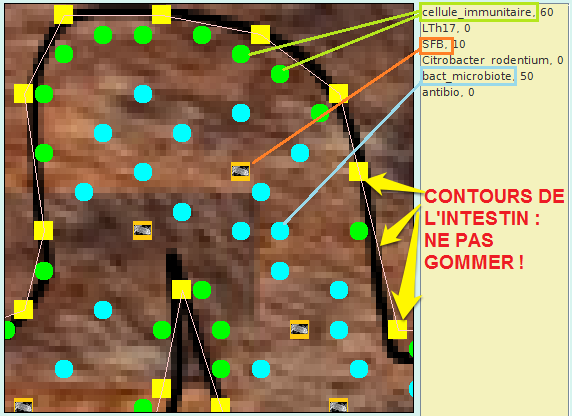

Lors de la conception d’un modèle sous NetBioDyn, il est possible d’incruster une photographie comme fond d’environnement. C’est ce qui nous permet, ici, de proposer aux élèves un modèle où figure une souris - dont les contours intestinaux sont définis - évocatrice du matériel biologique utilisé par les chercheurs.

- exp_ivanov : modèle numérique polyvalent (à exploiter avec le logiciel NetBioDyn ou avec le logiciel Edu’modèles) permettant de reproduire les conditions expérimentales utilisées par l’équipe d’Ivanov.

- Ressource scientifique : les travaux d’IVANOV (sans les résultats !)

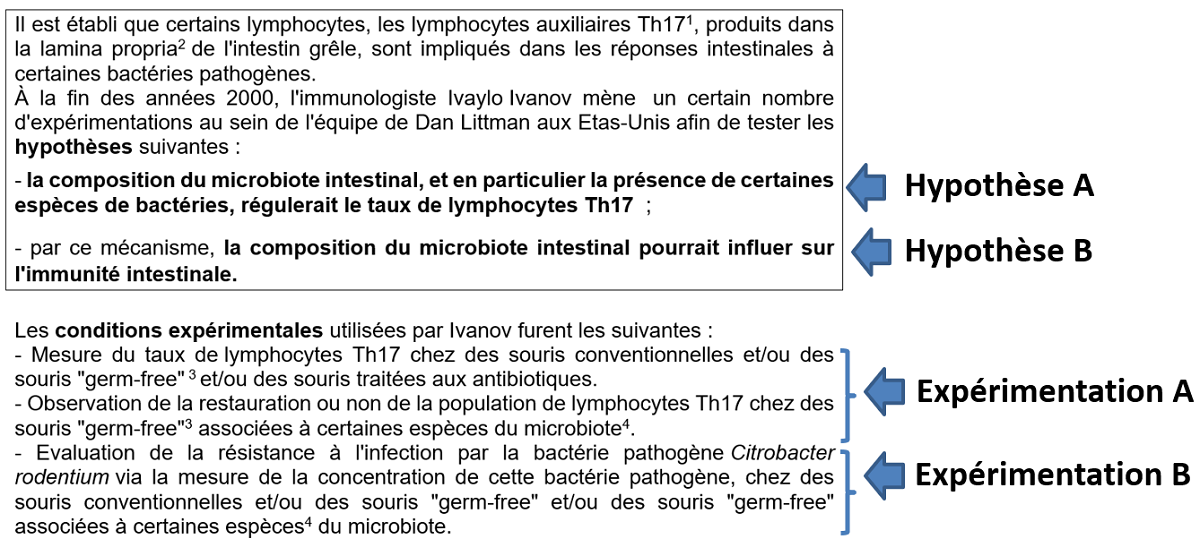

Il est établi que certains lymphocytes, les lymphocytes auxiliaires Th171, produits dans la lamina propria2 de l’intestin grêle, sont impliqués dans les réponses intestinales à certaines bactéries pathogènes.

À la fin des années 2000, l’immunologiste Ivaylo Ivanov mène un certain nombre d’expérimentations au sein de l’équipe de Dan Littman aux Etas-Unis afin de tester les hypothèses suivantes :

– la composition du microbiote intestinal, et en particulier la présence de certaines espèces de bactéries, régulerait le taux de lymphocytes Th17 ;

– par ce mécanisme, la composition du microbiote intestinal pourrait influer sur l’immunité intestinale.

Les conditions expérimentales utilisées par Ivanov furent les suivantes :

– Mesure du taux de lymphocytes Th17 chez des souris conventionnelles et/ou des souris "germ-free" 3 et/ou des souris traitées aux antibiotiques.

– Observation de la restauration ou non de la population de lymphocytes Th17 chez des souris "germ-free"3 associées à certaines espèces du microbiote4.

– Evaluation de la résistance à l’infection par la bactérie pathogène Citrobacter rodentium via la mesure de la concentration de cette bactérie pathogène, chez des souris conventionnelles et/ou des souris "germ-free" et/ou des souris "germ-free" associées à certaines espèces4 du microbiote.

NOTES :

1Lymphocytes Th17 : il s’agit d’une sous-catégorie de lymphocytes T.

2Lamina propria : tissu conjonctif situé sous l’épithélium qui tapisse la muqueuse digestive, et contenant entre autres des cellules immunitaires.

3 Les souris "germ-free" (=GF) sont des souris sans microbiote, également appelées souris axéniques dans la littérature scientifique. De telles souris sont extrêmement utilisées dans la recherche sur le microbiote. On obtient ces souris de laboratoire, qui n’existent pas dans la nature, selon le protocole suivant : naissance stérile par césarienne, cages désinfectées au chlore et alimentation à la vapeur, souffle d’air filtré. Par opposition aux souris GF, les autres souris sont dites "conventionnelles".

4 On s’intéresse ici aux bactéries filamenteuses segmentées (SFB), qui font naturellement partie du microbiote intestinal (famille des clostridiales) et dont les chercheurs souhaitent identifier les propriétés immunomodulatrices.

Télécharger cette ressource scientifique sous la forme d’un document préparatoire à travailler avant la séance :

(les élèves devront, pour le jour de la séance, associer chaque hypothèse à l’expérimentation qui convient pour la tester et prévoir les conséquences vérifiables)

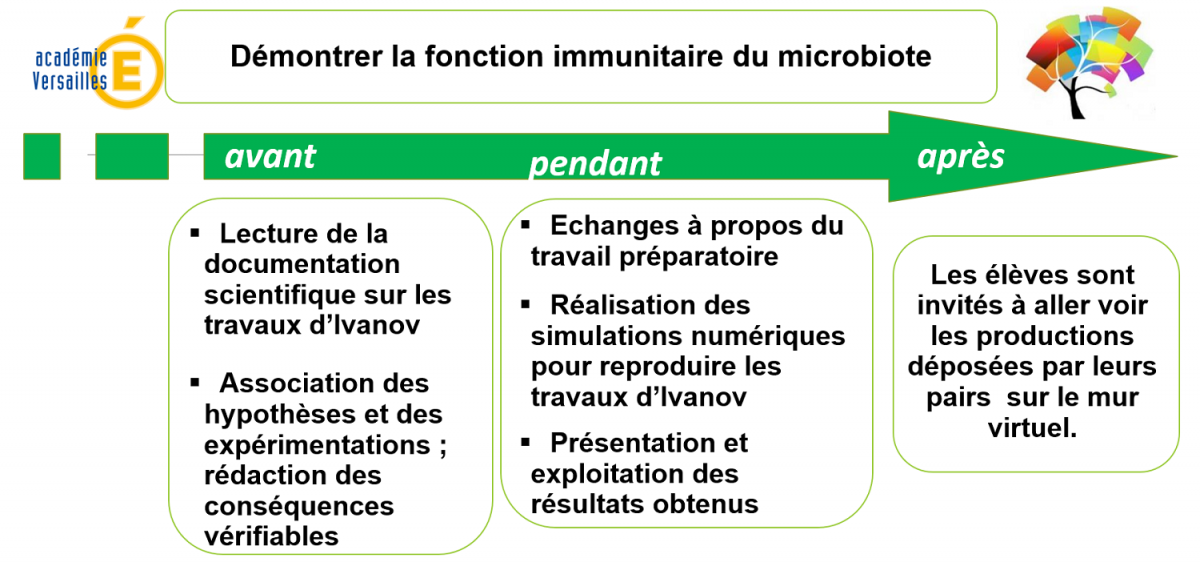

Déroulement global de la séquence

Déroulement détaillé de la séquence

1. Avant les simulations : La discussion à propos du travail préparatoire

Le lien entre les hypothèses des chercheurs et leurs expérimentations

La conséquence vérifiable de l’hypothèse A :

- Les LTh17 doivent être plus nombreux chez une souris conventionnelle que chez une souris GF (microbiote absent) et chez une souris traitée aux antibiotiques (microbiote affaibli) ;

- La population de LTh17 doit être restaurée chez une souris GF dans l’intestin de laquelle des bactéries SFB ont été réintroduites.

La conséquence vérifiable de l’hypothèse B :

- Les bactéries pathogènes Citrobacter rodentium doivent être moins nombreuses chez une souris conventionnelle que chez une souris GF

- Chez une souris GF, la croissance des bactéries pathogènes Citrobacter rodentium doit être moins importante si on réintroduit des bactéries SFB dans leur intestin.

2. Le modèle numérique polyvalent mis à disposition des élèves

Voici ce que découvrent les élèves à l’ouverture du modèle :

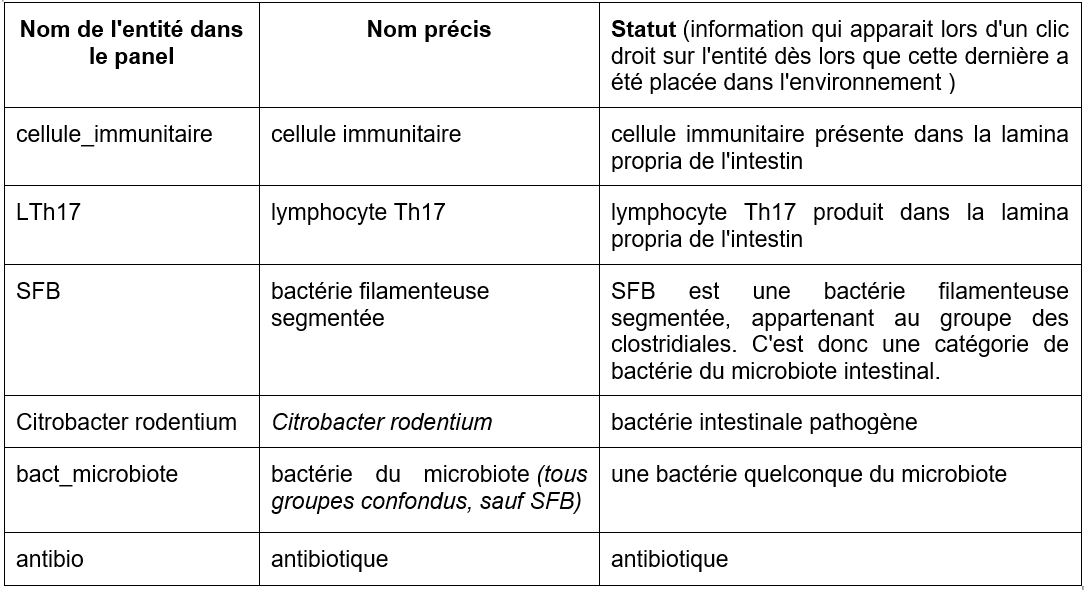

Une description détaillée des entités du modèle est fournie aux élèves :

Remarque :

- Parmi ces entités, certaines sont présentes par défaut dans l’intestin modélisé (cellules immunitaires résidant dans la lamina propria de l’intestin, bactéries du microbiote dont les bactéries SFB), certaines pourront être introduites dans l’intestin par l’utilisateur (bactéries pathogènes, antibiotique), tandis que d’autres apparaitront au fil des simulations (lymphocytes Th17).

- Les antibiotiques peuvent être utilisés dans un but expérimental pour appauvrir le microbiote.

- Pour modéliser une souris GF, il suffira de retirer toutes les bactéries du microbiote de la souris conventionnelle proposée par défaut (en gardant bien en tête que ce n’est pas comme cela que les chercheurs procèdent pour obtenir des souris "germ-free")

3. Les directives de travail

Une fois le travail achevé, vous présenterez votre étude sous la forme de votre choix (diaporama ou feuille-réponse papier)

Consignes pour le paramétrage des simulations :

- Durée de toute simulation : t= 2000 tics

- Pour obtenir une souris GF : utiliser la gomme !

- Injection d’antibiotiques : 10 unités

- Réintroduction des SFB : 10 SFB

- Introduction de la bactérie pathogène Citrobacter rodentium : 20 unités

4. Les productions des élèves

Voici les productions des élèves, postées sur un mur virtuel (aucun élève n’a choisi le format papier) :

| ANALYSE DU DISPOSITIF | |

|---|---|

| Plus-values dégagées | Les élèves semblent avoir apprécié de se mettre dans la peau de chercheurs et d’imiter les expériences de ces derniers. On peut penser que ce type d’activité est plus stimulant qu’une étude documentaire donnant directement les résultats des scientifiques. D’autre part, comme on peut le lire dans les titres de certaines productions, les élèves paraissent satisfaits de ne pas avoir "sacrifié" de souris. |

| Difficultés rencontrées | - Le vocabulaire scientifique adossé à cette activité est particulièrement dense. Certains élèves ont eu tendance à confondre les différents protagonistes (en particulier les SFB, qui font naturellement partie du microbiote, et la bactérie pathogène Citrobacter rodentium qui doit être introduite par l’expérimentateur), ce qui a été source de confusion lors des simulations.

– Les élèves avaient jusqu’à présent eu l’habitude d’être impliqués dans la construction de modèles. Les plus curieux ont donc spontanément utilisé le bouton "Export" pour analyser le résumé du modèle, ce qui en l’occurrence n’avait pas d’utilité puisqu’on souhaitait observer le résultat d’expériences après les avoir simulées. – Le travail proposé a été réalisé de manière satisfaisante et dans le temps imparti par les élèves d’une classe d’un très bon niveau. Plusieurs élèves ont déclaré avoir manqué de temps pour peaufiner leur diaporama. On peut craindre qu’avec une classe plus hétérogène, la mise au travail et la réalisation soient plus longues. |

| Pistes d’amélioration | - Partager le travail entre les élèves pour qu’ils se consacrent à une seule des deux hypothèses, de manière à ce que l’ensemble de travaux d’Ivanov soient reproduits tout en garantissant la qualité de présentation des résultats.

– Veiller à une meilleure compréhension de la nature des entités du modèle, en insistant par exemple sur l’utilisation en routine du clic droit qui permet d’accéder à une description précise. |

Articles fondateurs :

- Specific Microbiota Direct the Differentiation of IL-17-Producing T-Helper Cells in the Mucosa of the Small Intestine (Ivaylo I. Ivanov et al, Cell Host & Microbe, 2008)

- Induction of Intestinal Th17 Cells by Segmented Filamentous Bacteria (Ivaylo I. Ivanov et al, Cell, 2009)

D’autres propositions pédagogiques pour traiter les notions du programme de seconde à propos du microbiote :

– sur ce site :

- Modéliser le microbiote pour étudier l’inflammation de l’intestin

- Modéliser une étude de l’INRA montrant l’influence des fibres alimentaires sur la composition du microbiote

– sur le site de l’Ifé :

Remerciements :

- à Chloé Journo, responsable du groupe de travail "Microbes, immunité et vaccination" (équipe Acces, Ifé), qui m’a fait connaitre les articles publiés par Ivanov et m’apporté les explicitations nécessaires ;

- aux élèves de seconde 1 (classe ABIBAC) du lycée Richelieu, qui se sont réellement prêtés au jeu de l’expérimentation sur une "e-souris", en travaillant toujours dans la bonne humeur !

Auteur de cet article : Anne FLORIMOND, professeur de SVT au lycée Richelieu (Rueil-Malmaison), professeur formateur et professeur associé aux travaux de recherche de l’Institut Français de l’Education (équipe Acces, GT "Microbes, immunité et vaccination").