Place dans le programme

La dynamique des zones de divergence

| CONNAISSANCES |

|---|

| La divergence des plaques de part et d’autre des dorsales permet la mise en place d’unenouvelle lithosphère. Celle-ci se met en place par apport de magmas mantelliques à l’origine d’une nouvelle croûte océanique. Ce magmatisme à l’aplomb des dorsales s’explique par la décompression du manteau. |

| Cadre de référence des compétences numériques (CRCN) | |

|---|---|

| Communication et collaboration |

|

| Informations et données |

|

Pré-requis

Au fil du thème, les élèves auront préalablement eu l’occasion d’étudier :

– Le lien entre propagation des ondes sismiques et nature des matériaux (établi au moment de l’étude de la structure du globe) : alors que les ondes P se propagent dans les milieux solides et dans les liquides, les ondes S ne se propagent que dans les milieux solides.

– La structure thermique du globe en relation avec le modèle PREM : la température interne de la Terre croît avec la profondeur (gradient géothermique). Le profil d’évolution de la température interne présente des différences suivant les enveloppes internes de la Terre.

– La distinction lithosphère/asthénosphère : la limite inférieure de la lithosphère correspond généralement à l’isotherme 1300° C.

– La différence de propagation d’ondes à travers un même matériau à des températures différentes : plus la température d’un matériau est basse, plus les ondes sismiques s’y propagent rapidement.

Les ressources à étudier avant la classe

– Un corps de ressources obligatoires

— > Fiche présentant la connaissance des scientifiques, à lire avant la classe :

Remarque : La partie transmissive est ici sous la forme d’un document à lire. On peut bien sûr envisager des formats plus audacieux (voir sur ce site).

— > Le principe de la tomographie sismique :

| "Développée dans les années 1990, la tomographie sismique est une méthode géophysique qui utilise l’enregistrement de la vitesse des ondes sismiques émises lors de tremblements de terre. Cette technique consiste à comparer les vitesses des différentes ondes reçues aux vitesses théoriques attendues pour chaque profondeur. On met alors en évidence des zones où la vitesse des ondes est soit plus élevée que celle prévue à cet endroit (anomalie de vitesse positive), correspondant à des régions plus froides du manteau ; soit plus faible que celle prévue à cet endroit (anomalie de vitesse négative), correspondant à des régions plus chaudes du manteau." Source : exercice 2-1 sujet bac S métropole septembre 2014 |

– Un lien facultatif vers des compléments d’informations en ligne

• Une découverte du plancher océanique, par le bais de son exhumation dans une chaîne de montagnes dite de collision : http://www.geol-alp.com/brianconnais/_lieux_Claree_E/Chenaillet.html

Test de vérification

Un QCM est proposé pour repérer les éventuelles difficultés des élèves à la suite à ce qui est donné à étudier avant la classe.

Ce questionnaire a été généré à partir de l’outil « forms » de Google Docs. Il est nécessaire de disposer d’un compte google ou gmail pour créer ce document.

Remarque : de mutiples outils existent pour créer des QCM en ligne. On peut citer Netquizweb, Socrative

Les activités pendant la classe

1. Autour de la remontée asthénosphérique

| Ressources numériques à utiliser | Enoncé |

|---|---|

| Logiciel en ligne JAMSTEC et sa fiche technique Le logiciel JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) permet de réaliser des tomographies sismiques à n’importe quel endroit du globe. Les modèles tomographiques obtenus sont exportables sous la forme de fichiers kmz que l’on visualise ensuite avec Google Earth. |

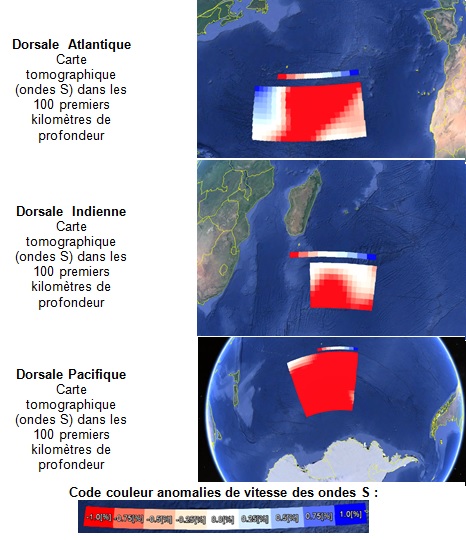

À l’aide de tomographies réalisées avec le logiciel en ligne JAMSTEC, argumenter l’idée de remontée de l’asthénosphère à l’état solide sous l’axe de la dorsale Démarche à mener : – Prévoir les résultats attendus en tomographie sismique sous l’axe d’une dorsale dans le cadre de l’hypothèse d’une remontée asthénosphérique. – Mener des requêtes afin d’obtenir des modèles tomographiques à l’axe de dorsales (celles des océans Atlantique, Pacifique et Indien) ainsi qu’une tomographie témoin réalisée au niveau d’une plaine abyssale. Consignes techniques : Créer des tomographies horizontales (= cartes tomographiques) d‘ondes S dans le manteau entre 0 et 100 km de profondeur et/ou des tomographies verticales (= coupes tomographiques) d‘ondes S dans le manteau entre 0 et 1000 km de profondeur, selon le modèle S4ORTS. Paramétrer les données de sortie entre -1% et 1%. |

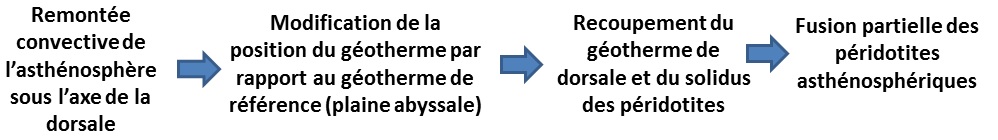

– La prévision des résultats attendus :

On sait que plus la température d’un matériau est basse, plus les ondes sismiques s’y propagent rapidement. On sait que l’asthénosphère est plus chaude que la lithosphère.

Si l’hypothèse d’une remontée asthénosphérique est exacte, on doit enregistrer une anomalie de vitesse négative des ondes sismiques sous l’axe de toute dorsale.

Remarques :

— > le fait de demander des tomographies des ondes S plutôt que des ondes P permettra après-coup d’affirmer que les matériaux dont on aura prouvé la remontée sont des matériaux solides.

— > pour favoriser la co-construction des ressources, on peut répartir le travail entre différents groupes d’élèves qui travaillent alors sur des dorsales géographiquement différentes, ou bien sur des représentations tomographiques différentes : horizontales (cartes) ou verticales (coupes).

– Les résultats des requêtes tomographiques :

Les différents fichiers kmz générés avec Jamstec en utilisant le modèle S4ORTS :

| Tomographies horizontales du manteau | ||||

|---|---|---|---|---|

| Tomographies verticales du manteau |

Une vue d’ensemble des modèles obtenus en tomographie horizontale, pour chaque dorsale :

2. Autour du contexte de la fusion partielle

| Ressource numérique à utiliser |

|---|

| Logiciel Pression, Température et formation des roches sa fiche technique

|

| Enoncé |

|---|

| —> À l’aide de la fonctionnalité « Les travaux expérimentaux de fusion d’une roche », simuler les expériences prouvant la possibilité de fusion partielle des péridotites par décompression. —> À l’aide de la fonctionnalité « Genèse des magmas dans la lithosphère océanique » de ce même logiciel, afficher les données pertinentes démontrant la réalité de la production d’un magma à l’axe d’une dorsale et l’impossibilité de cette production sous une plaine abyssale. |

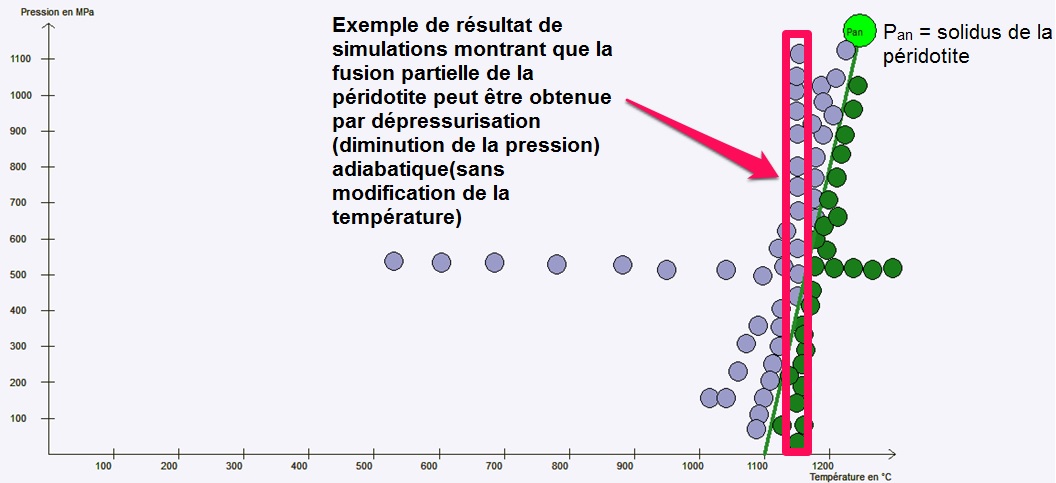

– Le logiciel en mode simulation

La lecture préalable de la fiche technique du logiciel doit permettre de comprendre qu’un clic sur le graphe P-T correspond à un couple de conditions pression-température choisies par l’utilisateur. Il s’agit donc, si on veut tester la possibilité de fusion partielle par décompression, de choisir une série de couples pour lesquels on fait varier la pression sans modifier la température et d’observer l’état du matériau soumis à ce protocole.

Remarque : les simulations réalisées montrent aussi que la fusion partielle peut être réalisée en augmentant la température du matériau. On pourra signaler aux élèves que cette condition est à l’origine du volcanisme de point chaud.

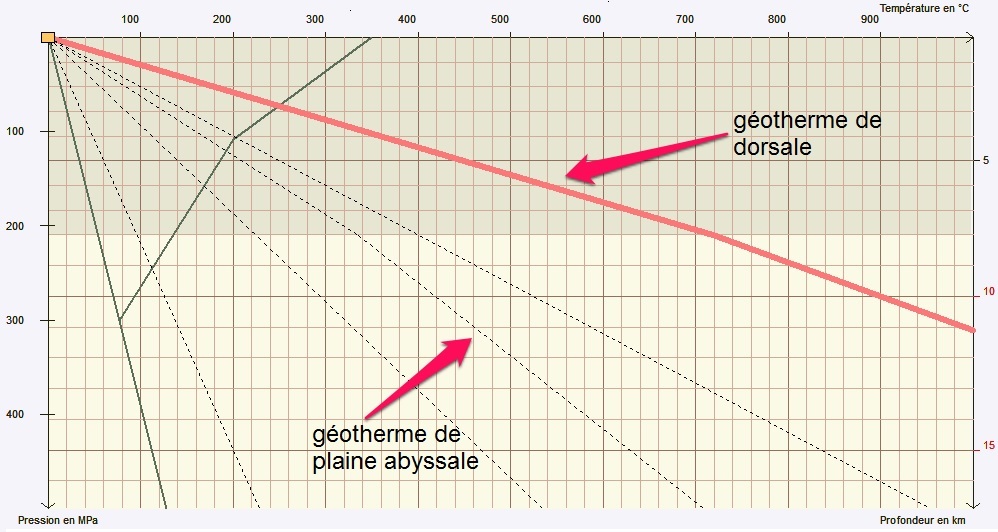

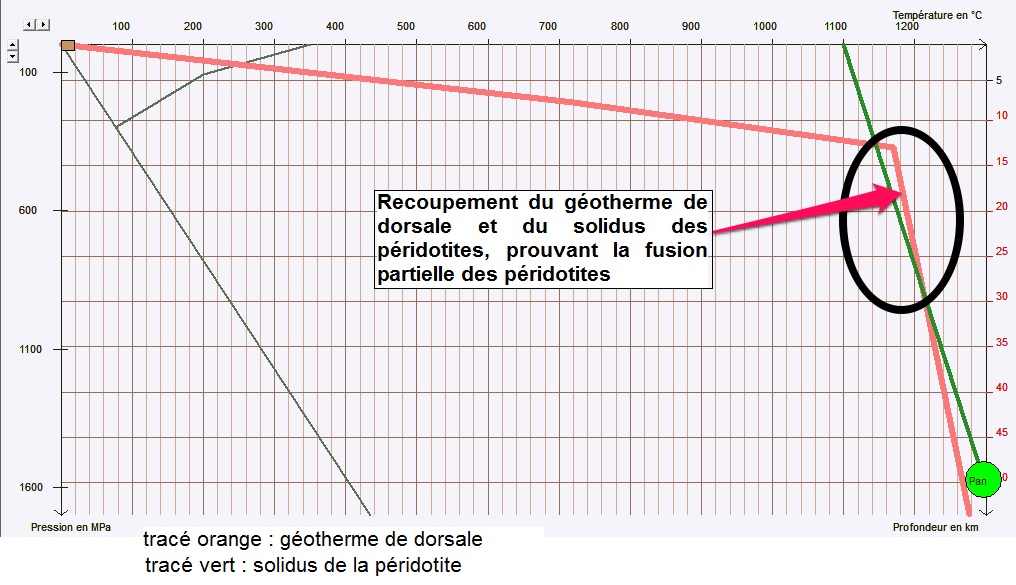

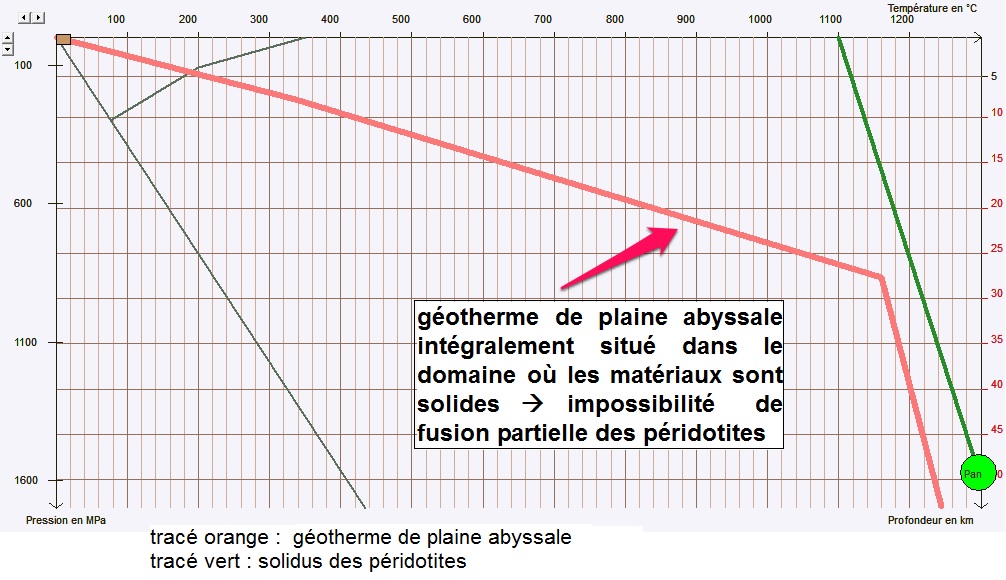

– Le logiciel en mode banque de données

D’après la fiche technique du logiciel, les données à afficher sont d’une part le solidus de péridotites et d’autre part le géotherme qui règne à l’endroit du globe où l’on enquête sur les possibilités de fusion. Il s’agira ensuite d’observer sur le graphique pression-température si le géotherme de l’endroit étudié intersecte ou non le solidus des péridotites.

Cas d’un géotherme de dorsale :

Remarques :

– la profondeur donnée par le logiciel ne correspond pas aux publications scientifiques qui mentionnent de manière unanime une fusion du manteau sous les dorsales commençant vers 50-60 km de profondeur

– le logiciel renferme également une banque de données sur la composition chimique des roches, ce qui offre la possibilité de montrer la différence de composition chimique entre la roche source (péridotite) et le liquide magmatique obtenu (basaltique) et de préciser ainsi la notion de fusion partielle.

Cas d’un géotherme de plaine abyssale :

Pour faire le lien entre les deux familles d’activités (requêtes tomographiques et requêtes sur les géothermes), il peut être intéressant d’afficher sur un même graphique les deux géothermes et de les comparer :

On observe que le géotherme de dorsale est plus horizontal que celui d’une plaine abyssale. Cela signifie qu’à une même profondeur, il fait plus chaud sous l’axe de la dorsale que sous une plaine abyssale. Cette différence s’explique facilement par le diapir asthénosphérique (l’isotherme 1300°C se retrouve plus près de la surface) dont on a cautionné l’existence avec les relevés tomographiques.

Quelques liens utiles

— > Un article sur ce site qui propose des solutions pour pratiquer la pédagogie inversée en SVT

— > sur le site Eduterre, une activité pédagogique avec Jamstec :

Mise en évidence de la zone de fusion partielle dans les zones d’accrétion océanique

— > sur le site svt de l’académie de Nice, le logiciel tomographie sismique V2 de P.Cosentino permet d’obtenir des coupes tomographiques (ondes P) sans recourir à Jamstec. Voir enfin la possibilité de réaliser des coupes tomographiques avec le logiciel Tectoglob3D, du même auteur.

— > pour les lycées n’ayant pas fait l’acquisition du logiciel P, T et formation des roches, le logiciel en ligne "Presse à enclumes de diamant" proposé par P. Cosentino permet de soumettre des échantillons de roche à diverses pressions et température, et d’observer le résultat sous forme graphique. Par contre, cette application ne remplace pas la partie banque de données du logiciel.

Auteur de cet article : Anne FLORIMOND, professeur de SVT au lycée Richelieu à Rueil-Malmaison, professeur formateur (stages PAF Versailles) et professeur associé aux travaux de l’Ifé.

Remerciements à Bruno BOUCHER et Laurent GUERRE pour leur relecture, aide et conseils.