Liaison avec le programme

Cette proposition pédagogique se place dans le thème 1B du programme de 1ère S : La tectonique des plaques : l’histoire d’un modèle

| Connaissances | Capacités et attitudes |

|---|---|

| Au début du XXème siècle, les premières idées évoquant la mobilité horizontale s’appuient sur quelques constatations : – la distribution bimodale des altitudes (continents/océans) ; – les tracés des côtes ; – la distribution géographique des paléoclimats et de certains fossiles. Ces idées se heurtent au constat d’un état solide de la quasi-totalité du globe terrestre établi, à la même époque, par les études sismiques. L’idée de mobilité horizontale est rejetée par l’ensemble de la communauté scientifique. |

Comprendre les difficultés d’acceptation des premières idées de mobilité. Réaliser et exploiter des modélisations analogique et numérique pour établir un lien entre propagation des ondes sismiques et structure du globe. |

Mise en situation et recherche à mener

En 1912, le météorologue allemand Alfred Wegener présente pour la première fois ses travaux au cours d’une conférence devant l’association des géographes allemands. Il propose la théorie de dérive des continents. Si son idée est aujourd’hui reconnue comme "juste et féconde", elle rencontre à l’époque de nombreux opposants. En particulier, on objecte à Wegener que l’état solide de la quasi-totalité du globe est un obstacle à l’idée de mobilité horizontale. En 1928, le congrès de l’A.A.P.G (American association of Petroleum Geologists) réfute définitivement la théorie de dérive des continents.

Activité

MATÉRIEL ET RESSOURCES

| Module « Modèle de Terre » du logiciel Sismolog et sa fiche technique |

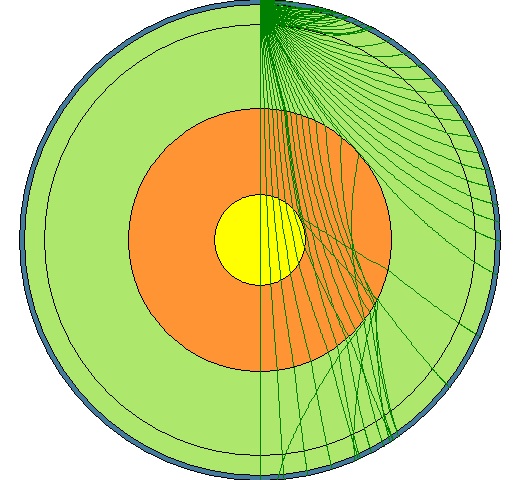

| Le logiciel renferme plusieurs modélisations de l’intérieur du globe. Chaque modèle est représenté par un schéma d’organisation interne du globe ; il est associé à un graphique indiquant la variation de vitesse des ondes P et S en fonction de la profondeur. Une banque de sismogrammes contient les données utiles pour tester le modèle. Si un modèle est validé, le profil de vitesse des ondes P et S correspondant peut être exploité. Sinon, il faut tester un autre modèle. |

| Documents-ressources |

|

– Aide à la lecture d’un sismogramme – Hodochrone mesuré et hodochrone calculé : des outils pour une modélisation – Informations sur les ondes de volume |

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème

– Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de prouver, à partir des données de la sismologie, que la quasi-totalité du globe est solide.

UN EXEMPLE DE PROPOSITION :

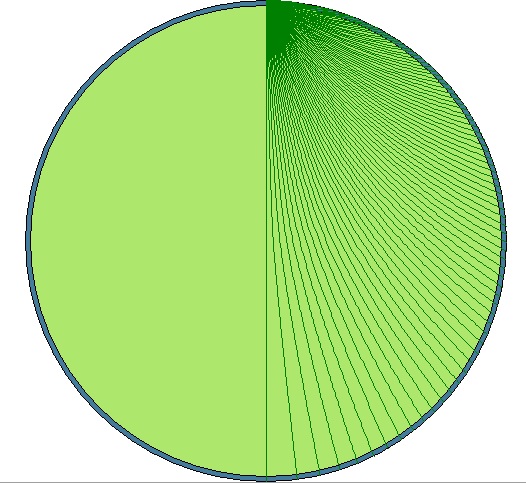

— >Tester différents modèles de Terre, en comparant l’hodochrone « calculé » résultant de la simulation de la propagation des rais sismiques selon le modèle choisi et l’hodochrone observé établi à partir des temps de propagation dépouillés dans le stock de sismogrammes.

— >Si la quasi-totalité du globe est solide, le profil de vitesse validé doit montrer une propagation des ondes S dans toute ou une majorité de l’épaisseur du globe.

2. Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables

– Mettre en œuvre le protocole de mise à l’épreuve des différents modèles d’organisation interne du globe afin de prouver, à partir des données de la sismologie, que la quasi-totalité du globe est solide.

| Protocole |

|---|

| • Commencer par tester le modèle le plus simple • Pour tester un modèle : – Faire fonctionner le modèle : afficher les rais sismiques et la courbe hodochrone calculée ; – Utiliser la banque de données du logiciel : dans la fenêtre « Assemblages », dépouiller les temps d’arrivée des ondes P sur un nombre significatif de sismogrammes, puis afficher tous les temps de référence. – Dans la fenêtre de modélisation, comparer l’hodochrone « calculé » résultant de la simulation et l’hodochrone observé établi à partir des temps de propagation dépouillés dans le stock de sismogrammes, afin de valider ou réfuter le modèle. |

UN EXEMPLE DE DÉROULEMENT

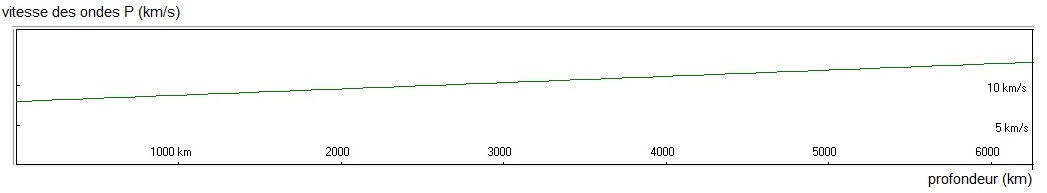

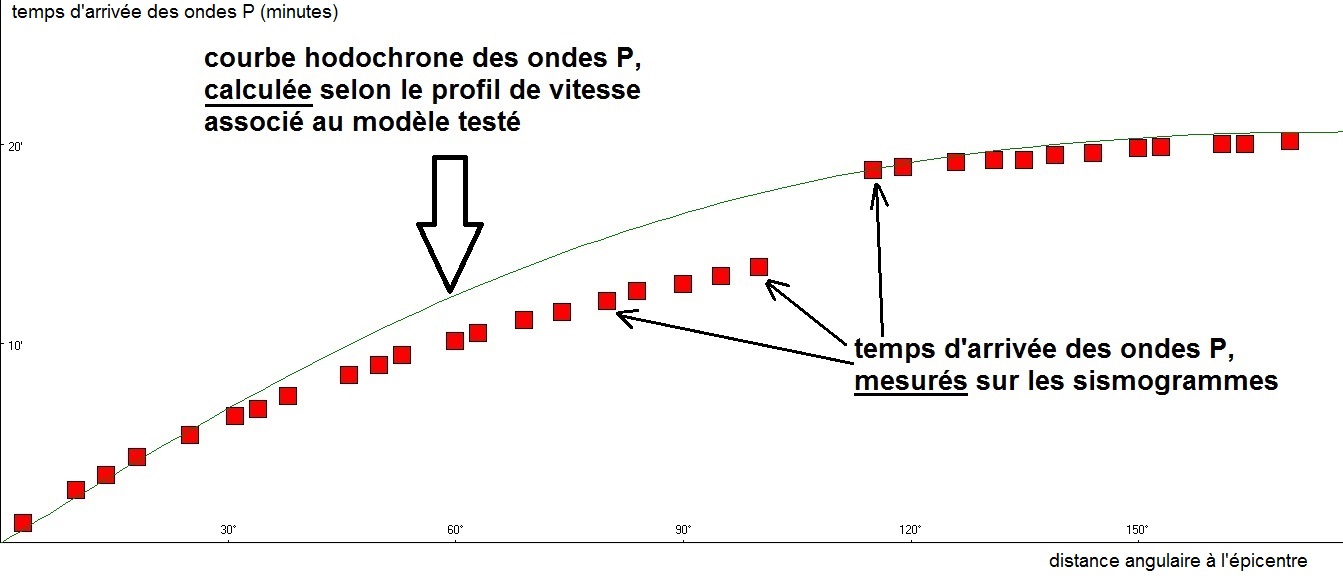

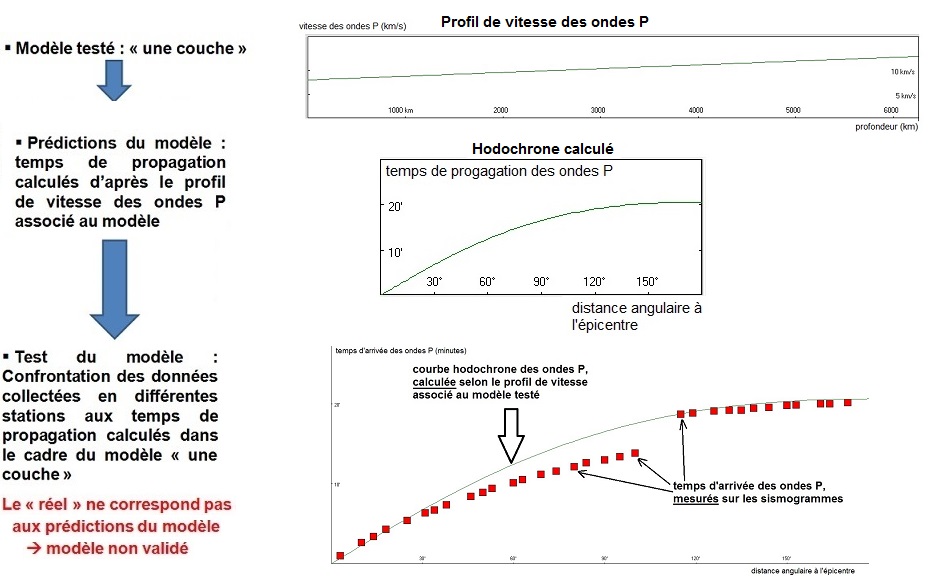

– test du "modèle une couche" :

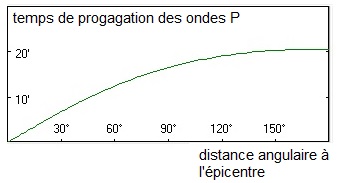

On observe que l’hodochrone calculé est différent de l’hodochrone réel, ce qui amène à réfuter le modèle "une couche".

Un mémo pour la démarche consistant à éprouver le modèle "une couche" :

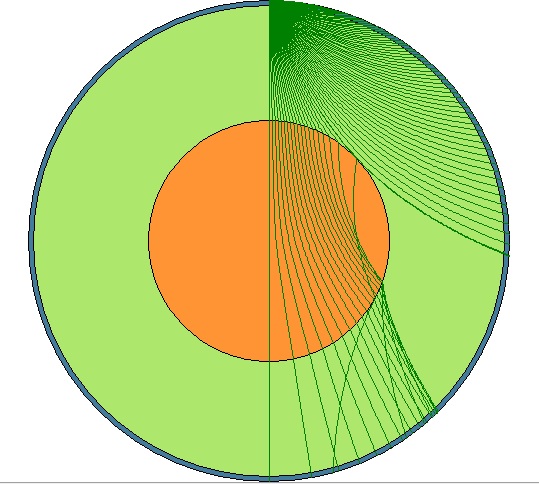

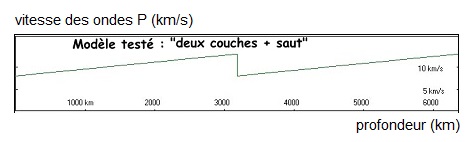

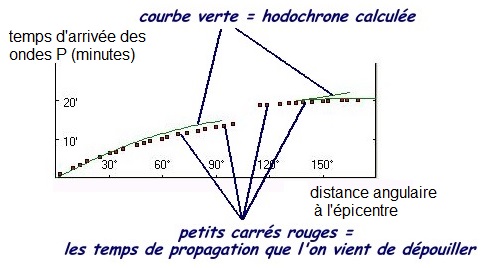

– test du modèle "deux couches + saut" :

Le « réel » (temps d’arrivée des ondes aux différentes stations, lus sur les sismogrammes) ne correspond pas tout à fait aux prédictions du modèle (temps de propagation calculés d’après le profil de vitesse des ondes P associé au modèle). Deux défauts sont observés. D’une part, les temps effectifs sont légèrement inférieurs à ceux prévus par le modèle, en particulier pour les stations situées entre 45° et 100° de distance angulaire par rapport à l’épicentre. D’autre part, dans la réalité, des arrivées d’ondes P sont enregistrées dans certaines stations, qui, selon le modèle, ne reçoivent pas ces ondes. Ce modèle de structure de globe à deux enveloppes séparées par une discontinuité n’est pas validé.

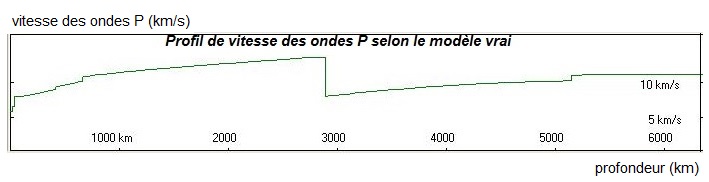

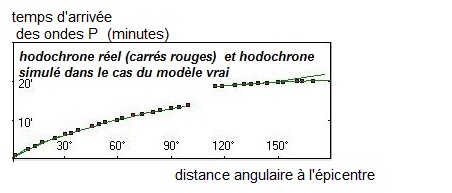

– test du modèle "vrai" :

Le « réel » (temps d’arrivée des ondes aux différentes stations, lus sur les sismogrammes) correspond parfaitement aux prédictions du modèle (temps de propagation calculés d’après le profil de vitesse des ondes P associé au modèle).

On peut valider ce modèle de structure de globe comportant (en simplifiant) trois enveloppes séparées par deux « grandes » discontinuités.

3. Présenter les résultats pour les communiquer

– Sous la forme de votre choix présenter les données brutes et les traiter pour qu’elles apportent les informations nécessaires à la résolution du problème.

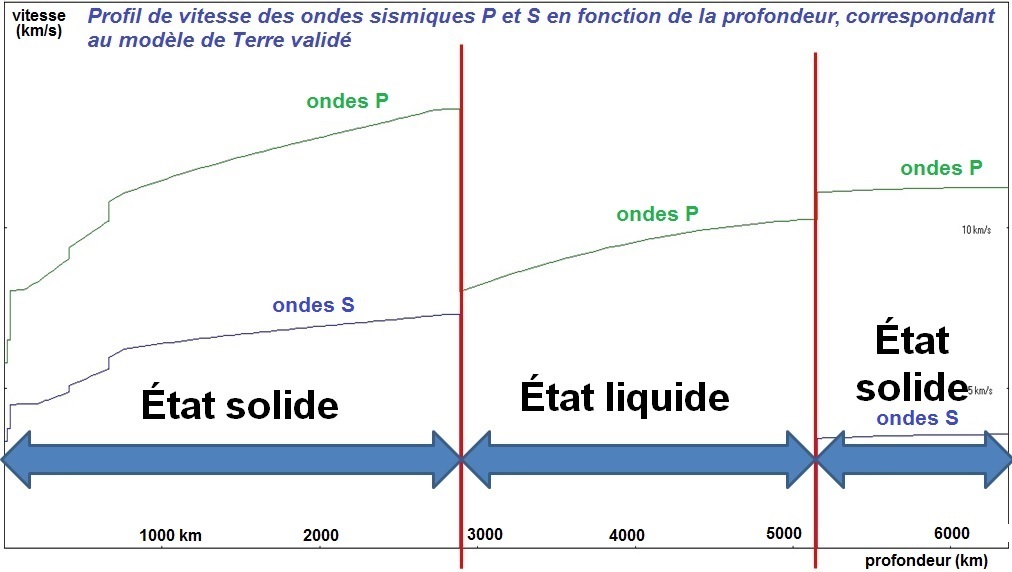

Le "modèle vrai" étant validé, on détient un profil validé de vitesse de propagation des ondes sismiques de volume, P et S, à l’intérieur du globe.

En utilisant l’information "les ondes S ne se propagent que dans les milieux solides", on peut annoter ce profil pour qu’il prépare la réponse au problème.

UN EXEMPLE DE COMMUNICATION :

4. Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème

– Exploiter les résultats pour prouver, à partir des données de la sismologie, que la quasi-totalité du globe est solide

À la même époque que les travaux de Wegener, des études sismiques permettent d’approcher la structure interne du globe. La propagation ou non des différents types d’ondes de volume dans les différentes enveloppes renseigne sur l’état physique des matériaux traversés. Le profil de vitesse des ondes sismiques S, dont on sait qu’elles ne se propagent pas dans les milieux liquides, prouve l’état solide des continents et de leur sous-bassement jusqu’à 2900 km de profondeur.

Quelques réflexions ...

– Bien entendu, les géologues ne disposaient pas de l’outil Sismolog à l’époque des travaux de Wegener. On peut légitimer l’utilisation du logiciel en rappelant aux élèves qu’au début du XXème siècle, l’étude approfondie des séismes commence véritablement, avec le recensement à l’échelle de la planète des tremblements de terre et l’identification des différentes ondes sismiques. C’est pour cette raison que l’expression "données de la sismologie semblables à celles exploitées du temps de Wegener" est employée dans l’énoncé.

– Le modèle "vrai" validé dans cette démarche anticipe sur des découvertes postérieures aux travaux de Wegener (il montre en particulier à 5100 km de profondeur l’existence de la graine au sein du noyau liquide, une découverte redevable à une sismologue danoise, Inge Lehmann, en 1936). L’objectif de l’activité n’étant pas d’expliciter la structure du globe mais de connaitre l’état physique des enveloppes qui le constituent, on peut choisir de maintenir l’utilisation de ce "modèle vrai" afin d’aller jusqu’au bout de la démarche consistant à éprouver les modèles.

Auteur de cet article : Anne FLORIMOND, professeur de SVT au lycée Richelieu (Rueil-Malmaison)

Remerciements à Laurent Guerre pour sa relecture et ses conseils.