Partie du programme concernée :

I.5.2. Convergence et collision continentale.

| Activités envisageables | Notions et contenus |

|---|---|

| Reconnaissance et étude (terrain, coupes, photographies) des indices d’une subduction et d’une collision :

– roches, structures minéralogiques portant les traces d’éléments d’une ancienne lithosphère océanique subduite et ramenée en surface (ophiolites). – plis, failles et charriages : traces de la collision. Mise en évidence de l’épaississement à partir de l’analyse de profils sismiques levés au travers de chaînes de montagnes. |

Dans les Alpes franco-italiennes affleurent des roches qui contiennent des témoins minéralogiques des conditions de pression et température d’une subduction. Il s’agit de la subduction ; Dans les Alpes franco-italiennes affleurent des témoins de marges passives : sédiments, blocs basculés et de croûte océanique non subduite (ophiolites). Les marges passives sont déformées et témoignent de la collision continentale. La convergence est ici absorbée par la déformation des marges qui se raccourcissent et s’épaississent, conduisant à la formation d’une chaîne de montagnes. Les conséquences les plus visibles du raccourcissement et de l’épaississement de la croûte continentale sont : – une topographie particulière (des reliefs élevés associés à une racine crustale), – des plis, des failles et des charriages. Limites : Les mécanismes de l’obduction ne sont pas au programme. Le détail des structures, leur inventaire exhaustif et les mécanismes de déformation ne sont pas au programme. Après la collision, la chaîne de montagnes est le lieu d’une évolution tardive : érosion en surface, fusion partielle en profondeur. Limites : Les processus d’évolution tardive des chaînes sont simplement évoqués ; ils ne sont pas au programme et ne feront pas l’objet d’une question au baccalauréat. La fin de ce chapitre est l’occasion de dresser un rapide bilan de la dynamique de la lithosphère, de l’ouverture océanique à la naissance d’une chaîne de montagnes. |

Principe de l’activité :

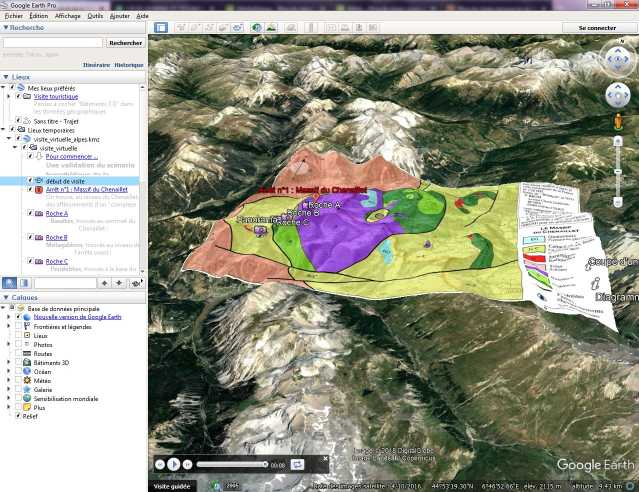

Le fichier kmz propose plusieurs arrêts dans les Alpes (repères), possédant des données diverses : texte, photos, graphiques, carte géologique, coupe géologique, animations flash, ...

Problèmatique générale : quelles sont les étapes de la formation des Alpes ?

Hypothèse de départ : le scénario hypothétique proposé présente la formation d’un océan qui a ensuite disparu par subduction.

Pour valider ce scénario, il faut retrouver sur le terrain des éléments permettant d’en valider les étapes. Si l’hypothèse est juste, alors on devrait trouver :

– des traces de marges continentales passives ;

– des traces de lithosphère océanique ayant subi de l’hydrothermalisme ;

– des traces de lithosphère océaniqueayant subi un métamorphisme de haute pression et de basse température ;

– des traces de sédiments marins.

Grâce à cette sortie virtuelle dans les Alpes avec Google Earth, l’élève examine différents affleurements et les roches qui ysont associées.

Téléchargement du fichier KMZ "sortie virtuelle dans les Alpes" :

Utilisation du fichier KMZ "sortie virtuelle dans les Alpes" :

Cliquer sur le repère "Pour commencer", pour retrouver la problématique générale et suivre ensuite les arrêts de la sortie virtuelle un à un.

Bibliographie et liens utiles :

– De nombreuses activités (et le fichiers qui vont avec) autour des SIG sur le site de l’académie de Montpellier

– Le CDrom "La formation des Alpes" de l’association Pyris, en partenariat avec l’académie de Grenoble et le centre de géologie de l’Oisans

– Une fiche d’aide pour utiliser Google earth sur le site de l’INRP

– Tout sur les SIG et des exemples d’utilisation (toujours avec les fichiers qui vont avec) sur le site de l’INRP

– La rubrique "Globes virtuels" de ce site

– Contacter les auteurs de ce travail : L. GUERRE, S. CAMILLO